2022.12.20

【Ryzen7000シリーズ】

居間のPCはRyzen7_2700Xで組んだものだが、導入から4年半が経過し、Windows11にアップグレードもできない状況である。速度的にもメモリー容量的にもまだまだ使えるのだが、このWindows11にならないのはちょっとどうかなと思い、このところIntelの巻き返しに苦しんでいるAMDの最新シリーズ

Ryzen7000の中からRyzen5-7600Xを調達した。

ネット上のベンチマーク結果を見ると、第13世代CoreシリーズとRyzen7000シリーズとは、ベンチマークソフトの種類によって結果は違うがCoreシリーズのほうに分があるようだ。共通するのは、Core i7もRyzen7も消費電力がとても大きいこと。特別な用途でなければCore i5かRyzen5が消費電力でも価格でも妥当と思う。

Intelの巻き返しに対抗するためだろうが、Ryzen5-7600Xに大量のポイントが付与されるようになったので、またそれに加え、少し前に第12世代のCore

i7を組んでいるので、今回はRyzen5-7600Xを採用した。

ただし、RYZEN7000シリーズはRAMがDDR5に限られてやや高価な上に、マザーボードも高いというデメリットには目をつぶる必要があった。

DDR5は16GB×2の32GBとし、容量的には向こう10年ぐらいは使えそうだ。

B650チップでWi-Fi6子機機能のあるマザーボードを採用した。IntelのB660チップと紛らわしいので、もっと区別しやすい名前にして欲しい。RAMはDDR5-4800。CドライブはADATAのNVME、1000GB、PCIEgen4である。今回はSSDが1TBあるのでHDDは内蔵していない。Ryzen7000シリーズはGの付かないRyzenにもグラフィック機能が搭載されたので、グラフィックボードはなしとした。CPUクーラーは手持ちの240mm簡易水冷クーラー。

前回のCore i7用M/B

放熱機能は弱い

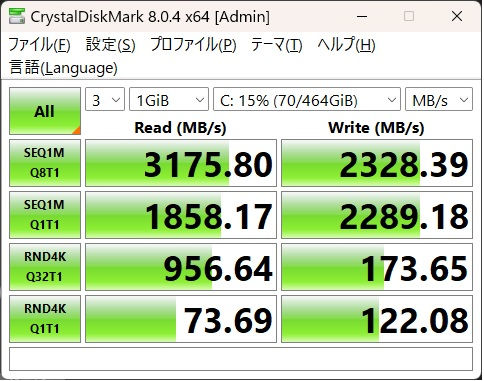

Ryzen5_7600X_diskmark

3D表示について調べるため、FF14ベンチマークを走らせたが、判定では、標準設定、HD解像度で「設定変更を推奨」だった。Ryzen7000のXシリーズの内蔵グラフィックスは、3Dでは第12世代以降のCoreシリーズのものとほぼ同等である。Ryzen7000のGシリーズのグラフィックスはどうなのだろうか。

Ryzen5_FF14

i7_FF14

【Wi-Fi6】

オンボードのWi-Fi6子機のスピードを測ってみた。

550Mbps出ている。有線の1Gbps接続だと770Mbpsであり、十分速いと言えそう。もっとも親機と子機の距離が1M以内なので離れると遅くなるかも。

有線LAN

Wi-Fi6

i7_diskmark

【全体的印象】

6コア12スレッドなのに第12世代のCore i7-12700(12コア20スレッド)と同等か速く、消費電力は3/4以下というRyzen5-7600Xは、期待を上回る。AMDもまだまだがんばれそうである。

今回のM/B

チップセットや電源VRMの放熱が強化されている。

【動画エンコード】

動画エンコードの能力を測るためTMPGenc7で26分720*480のMPEGをMP4に2パスで変換してみた。2分40秒ほどで完了し、このタイムはCore

i7-12700とほぼ同じタイムである。この時のエンコード時のCPUの温度は80℃、実用に耐える温度となった。この時のPC全体の消費電力は160W前後。Core

i7-12700では225Wほどだったので、同じ性能で消費電力は3/4以下になっている。

エンコードの性能についてはCPUにまだ余力がありそうなので、エンコードを同時に2本走らせてみたところ、4分33秒で完了した。1本2分20秒相当でかなり速い。この時はさすがにCPUの温度は85℃を超え、夏場は少し危険かもしれない。

エンコードを1本に制限すると夏でも安全な温度になりそうなので、欲張らないことにする。

【外観】

前方からと後方からの写真を示す。後方からはWi-Fi6のアンテナ2本が見える。

写真では分からないが、内部のファンなどのLEDの色が変化する。

【起動】

今回は起動不良で随分苦労した。

ひとつは、最初CPU用4P電源コネクタに接続していなかったこと。もうひとつは、DDR5DIMMの差し込みがあまかったようだ。起動にこぎつければ後は簡単でWindows10Proも問題なくインストールでき、翌日にはWindows11Proに無償アップデートされた。

【グラフィックス】

4KモニターをHDMIでつないでおり、ビデオカードなしで問題なく4K表示された。普通に使っている分には十分。

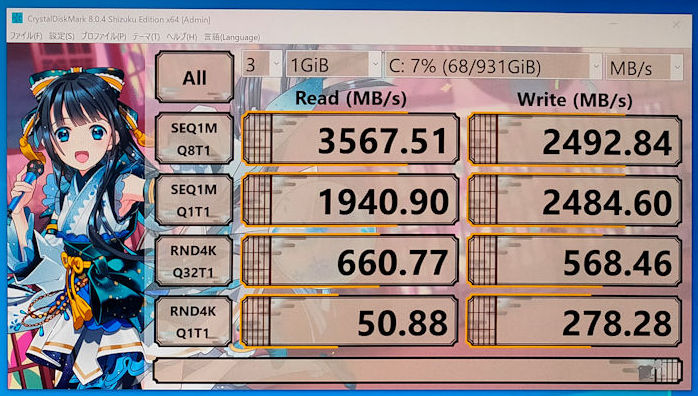

【ベンチマーク】

PCIE gen.4のM2SSDを採用したのでCrystal DiskMarkを走らせた。.gen.4にしては速くない。比較対象としてCore

i7のSamusunのgen.3 M2SSDの結果を下に示す。シーケンシャルこそわずかに今回のgen.4が速いが、ランダムの方はむしろ遅い。調達価格がgen.3並みだったのでよしとする。

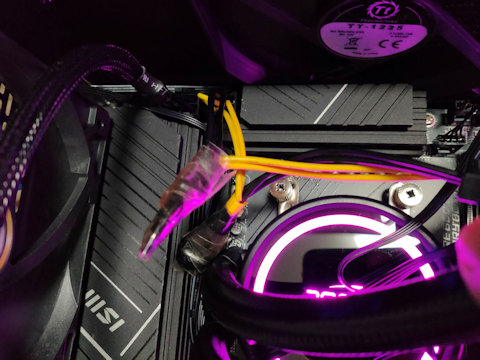

【電源の問題】

実際に組んでみると、ATX電源とM/Bの接続で24PのコネクタのほかにCPU用の8Pと4PのコネクタがM/Bにあるが、手持ちの650W ATX電源では8Pに挿すとCPU用4Pのコードがない。ネットで色々の電源を調べたが、8P+4Pに対応できるものはあまりないようだ。下の写真が8Pと4PのM/B側コネクター。M/Bのマニュアルでは両方に接続するように書いてある。